新闻 凝血

大家谈指南 |《肝素类药物监测专家共识》

九月 15, 2025

引言:肝素监测——从经验走向精准

肝素类药物作为防治血栓栓塞疾病的基石药物,正确使用及合理监测对于保证治疗的安全性和有效性尤为重要。2025年发布的《肝素类药物临床监测专家共识》[1](以下简称《共识》)首次整合检验与临床视角,对肝素类药物抗凝监测标准提出系统化推荐。作为共识的参编者之一,笔者将从方法学选择、特殊人群管理、争议焦点三个维度展开解读,并结合肝素诱导的血小板减少症(HIT)与抗凝血酶(AT)缺陷等关键问题,探讨临床落地路径。

01

监测方法革新:为何抗Xa活性成为新标准?

传统指标的局限性

APTT(活化部分凝血活酶时间)作为肝素监测的传统工具,存在显著缺陷:

- 标准化不足:不同试剂检测结果差异显著,无法实验室间比对;

- 干扰因素多:凝血因子缺乏、狼疮抗凝物、急性炎症反应均可导致假性延长。

抗Xa活性的优势与临床价值

《共识》推荐有条件的实验室应开展抗Ⅹa活性用于监测肝素类药物抗凝治疗监测,有助于提高抗凝治疗有效性和安全性(中等推荐)。

原因在于:

- 直接靶向药效机制:通过定量肝素-AT复合物抑制Xa因子的能力,直接反映抗凝强度;

- 抗干扰性强:不受凝血因子缺乏、狼疮抗凝物等干扰;

- 治疗区间明确:

- 普通肝素(UFH):0.3–0.7 IU/mL(治疗范围);

- 磺达肝癸钠:预防剂量0.10–0.50 μg/mL,治疗剂量0.6–1.50 μg/mL。

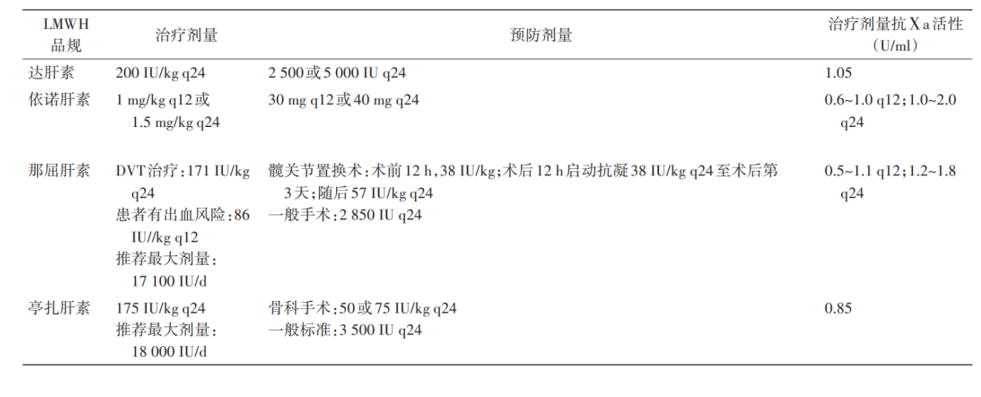

- 低分子肝素:LMWH药物峰值抗Xa活性的目标范围与药物种类及给药频率相关,见表1。

表1 LMWH在正常体重和肾功能成人静脉血栓栓塞预防和治疗中的剂量和监测总结

02

特殊人群监测:个体化方案的关键场景

肝素诱导的血小板减少症(HIT)

HIT是肝素治疗的严重并发症,发生率约0.5–5%。《共识》强调:

- 诊断思路:首先通过4T评分(包含4方面因素:血小板减少的数量特征、血小板计数减少的时间特征、血栓形成、其他导致血小板减少症的原因,总分8分)评估HIT发生的临床可能性,当4T评分>3分(中、高临床可能性),可进行HIT抗体筛查试验;若筛查阳性再进行功能试验以确诊HIT。由于功能试验不易获得,结合4T评分与明确阳性的HIT抗体结果也可诊断HIT。

- HIT抗体检测:检测针对肝素/PF4抗体的免疫学试验,是目前唯一实现试剂商品化且可在普通实验室或床旁实施的方法,包括混合抗体(IgA、IgG、IgM)检测和 IgG 特异性抗体检测。相关荟萃分析表明,选用较高判断阈值的混合抗体检测与较低判断阈值的IgG特异性抗体检测均可获得较高的HIT诊断准确度(敏感度>95 %,特异度>90 %)。

- 特殊情况:ECMO应用UFH抗凝时应警惕HIT。

由于ECMO本身易导致血小板计数减少和血栓事件,ECMO期间HIT诊断更加困难,传统的4T评分对于这类患者的特异性和敏感性均较差,当怀疑HIT时,应及时行HIT抗体检测。

抗凝血酶(AT)缺陷患者的困境

AT是肝素发挥抗凝作用的必需辅因子,其缺乏将导致“肝素抵抗”:

- 特殊人群:遗传性AT缺乏、肾病综合征、脓毒症、体外循环术后;

- 解决方案:当考虑存在AT缺乏或出现肝素抵抗时,建议检测AT活性水平,用于排查AT缺乏症及指导必要的替代治疗(强推荐)。

肥胖与肾功能不全患者

- 肥胖患者:肥胖患者接受 LMWH 治疗,抗Xa活性监测指导的LMWH剂量调整仍为金标准,但不推荐常规监测抗Ⅹa活性(中等推荐);

- 肾功能不全:对于CrCl<30 ml/min 的患者,需要根据抗Ⅹa活性调整LMWH的剂量或给药频率,以降低出血风险。

03

争议焦点:抗Xa与APTT的博弈

尽管抗Xa活性被推荐为首选,其临床推广仍面临挑战:

抗Xa的局限性

- 时效性要求高:采血后需1小时内检测,急诊场景受限;

- 成本与可及性:国内开展抗Xa检测的实验室不足30%(APTT超90%)。

APTT的改良路径

- 校准APTT:采用经抗Xa校准的APTT试剂,缩小方法学差异;

- 动态联合监测:当APTT与抗Xa结果不符时,优先参考抗Xa,并排查AT缺乏或HIT。

- 学术交锋实录:在2024年在长沙举办的血栓与止血大会上(CSTH),蓝方:(不老传奇队)与红方:(凝血终结者队)就肝素类药物抗凝监测方案展开激辩[2]。红方主张“抗Xa是未来王者”,蓝方则强调“APTT对机体综合评估的价值”。

辩论赛共识:需秉承个体化诊疗的基础,灵活选择监测手段,必要时采取联合监测的策略。危重症、HIT、妊娠等优选抗Xa;基层医院可选用抗Ⅹa活性校正的APTT。APTT作为经典方法历久弥新,抗Xa作为新秀方兴未艾,两种方法各具特色,反映了现代医学多元并存的特点。

04

未来展望:中国人群数据与标准化进程

(一)《共识》指出当前核心短板:

1.治疗区间依赖国外数据:中国人群抗Xa安全范围缺乏循证依据;

2.检测标准化迫在眉睫:目前多个中心已经开展相关的研究,建立本地化抗凝区间。

(二)结语:精准监测的“三驾马车”

肝素监测的精准化需依赖:

1.技术迭代:推广抗Xa检测,优化APTT;

2.临床协作:检验科与抗栓门诊共建监测路径;

3.数据积累:建立中国人群肝素类药物药效数据库。

结语

总之,在追求精准医疗的今天,应综合考虑临床状况、潜在影响因素,有针对性的选择监测手段,必要时联合监测。从实验室到病床的距离,是标准化与个体化共同丈量的抗凝“长征”。

正所谓:不老传奇尚未老(APTT),凝血终结未终结(抗Xa)。

本文作者

宋鉴清

中国医科大学附属第一医院

教授、主任技师、硕士生导师

以第一作者或通讯作者发表SCI、核心期刊论文50余篇

主持辽宁省自然科学基金2项;参与省、市级科研项目6项

主编、参编学术书籍7部

获得国家级、省市级科学技术奖6项

执笔、参编指南/专家共识7部

中国研究型医院学会血栓与止血分会 常务委员

中国医学装备协会检验医学分会血栓与出血性疾病学组 副组长

辽宁省预防医学会出血与血栓病预防学会 委员

辽宁省医学会医疗鉴定专家

《Clinica Chimica Acta》杂志审稿专家

参考文献:

[1] 中国研究型医院学会血栓与止血专委会,中国老年医学学会检验分会. 肝素类药物临床监测专家共识. 中华检验医学杂志,2025,48(08):962-978. DOI:10.3760/cma.j.cn114452-20250418-00238

[2] 李传保,凌莉琴,乔蕊,等.肝素监测谁主沉浮?APTT或抗Xa[J].血栓与止血学,2024,30(06):260-268.

留下您的联系方式。

werfenchina@werfen.com

电话: +86-10-5975-6055